地心震波奇幻之旅 🌍

好的,各位同學們,我們準備上課囉!

今天我們要來一場「地心震波」的奇幻之旅!大家有沒有想過,當地震發生時,地底下到底發生了什麼事?我們是怎麼知道地球內部是什麼樣子?祕密武器就是「地震波」!

這些圖片就像是地球物理學家的藏寶圖,帶我們一步步解開大地的謎團。接下來,老師會帶大家看懂這些圖,你會發現,原來地球物理學也可以這麼有趣!

圖:透過地表探測與數據分析,揭開深埋地下的秘密——這就是地震波探勘的魅力!

第一站:認識我們的震波主角!

首先,我們來認識一下地震波這個大家族。想像一下,你在水池中央丟一顆石頭,水面上會產生���圈圈的漣漪,對吧?地震波就像是地球內部的漣漪,只是它更複雜,跑得更快!

主要分成兩大家族:

- 體波 (Body Waves):他們是急先鋒,喜歡在地球「身體」內部到处跑。

- 表面波 (Surface Waves):他們是跟屁蟲,主要沿著地球表面傳播,也是造成建築物搖晃的元凶!

讓我們來看看第一張圖:

這張圖很清楚地畫出了不同地震波的「舞步」。

體波 (Body Waves)

- P波 (Compressional Wave - 壓縮波):他是速度最快的,像個急驚風!他的傳播方式是「前後壓縮」,就像彈簧一樣。想像一下捷運上人擠人,後面的人一推,力量就一波波往前傳,這就是P波。所以地震發生時,你最先感覺到上下跳動一下,通常就是P波老大駕到!

- S波 (Shear Wave - 剪切波):他跑得比P波慢,是個優雅的舞者。他的舞步是「左右搖擺」,像繩子甩動一樣,上下或左右晃動。這種搖晃對建築物的破壞力很強!

表面波 (Surface Waves)

- 洛夫波 (Love Wave):他跟S波有點像,也是左右晃動,但只在水平面上移動,像蛇一樣在地面上扭來扭去。

- 雷利波 (Rayleigh Wave):他是最慢的,但也是最複雜的破壊王!他的舞步是「橢圓形滾動」,就像海浪一樣,讓地面上下前後滾動。你感覺到地面像在坐船一樣搖晃,就是雷利波的傑作。

重點筆記:P波最快,S波次之,表面波最慢。造成災害的主要是表面波!

第二站:科學家如何「聽」地球的聲音?

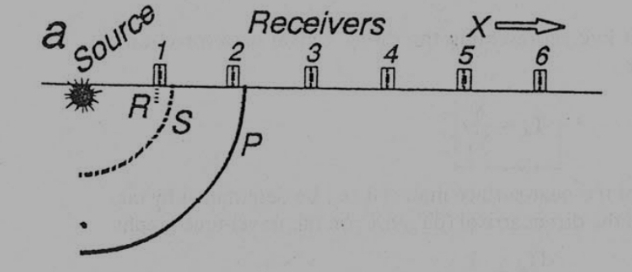

我們不可能鑽到地心去探險,那要怎麼知道地底下的祕密呢?很簡單,我們在地面上擺放很多超級敏感的「耳朵」——接收器 (Receivers),來接收地震波的訊號。

這張圖就是我們進行地球物理探勘的基本設置。我們會用一個震源 (Source),比如用可控的炸藥或重錘,在地面上「敲」一下,製造出人造的微小地震。然後,在不同距離擺上一排接收器,去記錄不同種類的地震波什麼時候抵達。

這就像什麼呢?想像一下,你在起點鳴槍,不同跑者(P波、S波、表面波)用不同的速度往前跑,我們在沿途設置好幾個碼錶(接收器),記錄他們分別在何時通過。有了這些時間紀錄,我們就能反推出跑道的狀況(地底下的構造)!

第三站:解讀地震波的「到貨通知單」

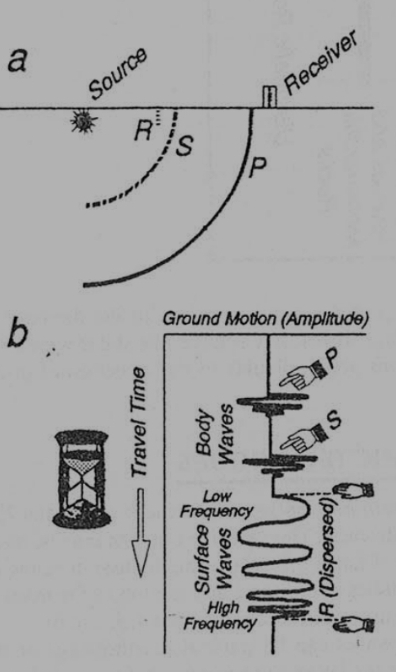

接收器收到的訊號,畫出來就叫做地震圖 (Seismic Trace)。讓我們來看看這張圖:

這張圖分成兩部分:(a) 部分畫出了震源和接收器的位置以及波的傳播路徑,(b) 部分就是這個接收器記錄到的地震圖。Y軸是傳播時間 (Travel Time)。

讓我們像看快遞APP一樣來解讀這個「到貨通知單」:

- 最先抵達 (叮咚!P波到了!):P波速度最快,所以最先被記錄到。它的振幅(搖晃的幅度)通常比較小。

- 接著抵達 (叮咚!S波到了!):S波緊隨其後,振幅通常比P波大一些。

- 最後的重量級包裹 (表面波登場!):表面波(洛夫波和雷利波)走得最慢,所以最後才到。但你看他的振幅,是不是又大又持久?這就是為什麼地表搖晃最厲害的時候,通常是表面波造成的。

你還注意到表面波有個特點叫 "Dispersed" (頻散) 嗎?這意思是,不同頻率(可以想像成不同波長的波)的表面波,跑的速度還不一樣!通常低頻的跑得快,高頻的跑得慢。所以訊號會被拉得很長,像漂亮的紡錘形。

第四站:從點到線,看穿地底結構!

如果我們只放一個接收器,得到的資訊很有限。所以,地球物理學家會沿著一條測線,擺放好幾個,甚至成千上萬個接收器!把所有接收器的紀錄,按照跟震源的距離排排站,就得到下面這張超酷的圖:

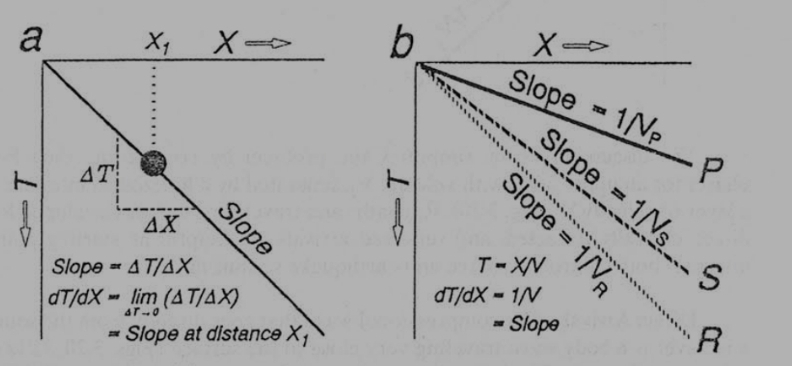

這張圖的X軸是與震源的距離 (Distance),Y軸是傳播時間 (Travel Time)。每一條垂直的線,都代表一個接收器的紀錄。

你發現了什麼規律嗎?

- 距離越遠,抵達時間越晚:這很合理吧!跑得越遠,當然要花越多時間。

- P波、S波、R波形成漂亮的斜線:把每個接收器記錄到的P波抵達時間連起來,會形成一條斜線。這條斜線的斜率,其實就跟波速有關!斜率越小(線越陡),代表速度越快。你可以清楚看到,P波的線最陡,S波次之,R波(表面波)最平緩。

- 頻散現象更明顯:在表面波(R波)的區域,你可以看到波形被拉得很開,這就是前面提到的「頻散」。

透過分析這些線的斜率、形狀,科學家就能反推出地底下不同深度的岩層速度、厚度,甚至判斷那裡可能是什麼樣的岩石或地質構造。這就是我們不用鑽井,也能「看」透地球的方式!

第五站:從斜率到速度——解鎖地下的祕密

在上一站,我們提到P波的線最「陡」,代表速度最快。現在,我們要把它變成一個精確的數學公式!這也是地球物理學家最核心的技能之一。

我們從圖上定義了斜率,而速度正好是斜率的倒數。對於沿著地表傳播的直達波,它的走時 $T$ 和距離 $X$ 的關係非常簡單:

這條公式告訴我們走時和距離是線性關係,因此在圖上是一條過原點的直線。而它的斜率,也就是 $dT/dX$,就等於 $1/V_1$。所以我們可以輕易地從中求出第一層的速度 $V_1$。

進階探險:當地震波遇到不同岩層

當地震波從一個地層,傳到另一個速度更快的地層時,會發生折射 (Refraction),這個行為遵守光學中著名的司乃耳定律。

第六站:折射法的最終章 – 計算地層厚度

我們知道,產生折射法「抄捷徑」現象的必要條件是 $V_2 > V_1$。當入射角 $\theta_1$ 增加到一個特殊角度,使得折射角 $\theta_2$ 剛好等於 $90^\circ$ 時,我們稱這個入射角為臨界角 $\theta_c$。

折射波的總傳播時間,是它在第一層走的兩段斜線路徑、加上在第二層介面水平路徑的時間總和。現在,就讓我們跟著下面的圖示與步驟,一步步推導出來吧!

公式解剖室:折射波走時推導

我們的目標是計算出折射波從震源到接收器,總共花了多少時間 $T(X)$。請隨時對照下方的路徑分解圖。

步驟 1:將總時間分解為三段

總時間 $T_t$ 是三段路徑時間的總和:$T_1$ (向下傳播) + $T_2$ (沿介面傳播) + $T_3$ (向上傳播)。

步驟 2:計算各段時間

時間 = 距離 / 速度。從圖中的幾何關係,我們可以得到:

$T_1$ 和 $T_3$ 的時間:這兩段路徑相同,長度為 $\frac{h}{\cos\theta_c}$,且都在速度為 $V_1$ 的第一層中傳播。

$T_2$ 的時間:這段路徑的水平長度,是總長度 $X$ 減去 $T_1$ 和 $T_3$ 在水平方向上的投影長度 ($h \tan\theta_c$)。它在速度為 $V_2$ 的第二層中傳播。

步驟 3:將各段時間相加

將上面得到的 $T_1$, $T_2$, $T_3$ 代入總時間公式中。

整理一下,合併 $T_1$ 和 $T_3$,並把 $T_2$ 拆開:

步驟 4:代入三角函數與司乃耳定律

我們利用 $\tan\theta_c = \frac{\sin\theta_c}{\cos\theta_c}$,並將公式重新整理,提出公因式。

接著,最關鍵的一步:使用臨界角的司乃耳定律 $\sin\theta_c = \frac{V_1}{V_2}$ 代入括號中。

步驟 5:最終化簡

我們都知道三角恆等式 $1 - \sin^2\theta_c = \cos^2\theta_c$。用它來替換括號中的內容。

消掉一個 $\cos\theta_c$,就得到了我們最終的、漂亮的線性方程式!

這個最終公式告訴我們,折射波的走時圖是一條直線,斜率是 $1/V_2$,並且在Y軸上產生一個截距,我們稱為「截時 $t_i$」。

這個截時 $t_i$ 的大小,就和第一層的厚度 $h$ 有關!

終極祕密:我們可以從圖上量到兩個斜率(得到 $V_1$ 和 $V_2$)和截時 $t_i$,再透過臨界角公式,就能反解出第一層的厚度 $h$。這就是折射法的威力!

第七站:另一位關鍵角色——反射波與雙曲線

另一部分的能量會像照鏡子一樣,從地層介面上反射 (Reflection) 回來。反射波的原理是:入射角等於反射角。

它的路徑是一個V形,總長度可以透過畢氏定理計算,最後得到的走時公式,描述了一條雙曲線。

當接收器就在震源正上方 (X=0) 時,所需要的時間最短,稱為雙程走時 $t_0$。

隨著距離 $X$ 增加,走時 $T$ 會沿著雙曲線變化:

地球物理學家非常喜歡這條雙曲線!因為只要分析這個曲線的形狀和 $t_0$ 的時間,就能非常精準地計算出上層波速 $V_1$ 和介面的深度 $h$。事實上,**地震反射法**是目前石油和天然氣探勘最主要、最精確的技術!

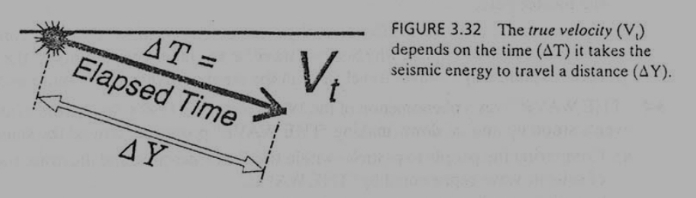

第八站:壓軸登場——什麼是視速度 (Apparent Velocity)?

我們在地面上觀測到波前「掃」過地表的水平速度,稱為視速度 $V_{ap}$,它就是走時曲線斜率的倒數。

關鍵洞見:最奇妙的是,經過數學證明,對於臨界折射波來說,它在地表掃過的視速度 $V_{ap}$,不多不少,正好就等於**下層介質的真實速度 $V_2$**!這就從物理上完美解釋了為什麼折射波那條線的斜率是 $1/V_2$。

總結與展望

我們的地心震波奇幻之旅即將告一段落!今天我們不僅深入拆解了折射波和反射波的數學細節,更學會了如何從它們的走時曲線中,像偵探一樣分析出地層的速度和厚度。

我們認識了關鍵的臨界角,也理解了反射波優美的雙曲線是怎麼來的。最後,我們還揭開了「視速度」的神秘面紗,讓我們對這些圖表斜率的物理意義有了更透徹的了解。

這兩種強大的工具,就是地球物理學家能夠在不開挖的情況下,繪製出地球內部結構圖的祕密武器。從尋找石油、礦產,到評估工程場址的安全性,都離不開它們。

希望這趟旅程讓你對腳下的地球充滿了更多的好奇心!我們的探險還會繼續!